Когда в 1867-м году в Казани было образовано миссионерское братство во имя святителя Гурия, одним из его основателей стал Евфимий Малов — преподаватель здешней духовной академии. Спустя два года он принял священный сан.

Смысл своей жизни отец Евфимий видел в проповеди Православия мусульманам и язычникам. Ситуация была сложной: народы Поволжья почти не знали Христа. А потомки татар, крещёных в прежние века, массово отпадали в ислам.

Обеспокоенный этим отец Евфимий вместе с Николаем Ильминским и другими просветителями начал создавать православные школы для татар и переводить на их язык духовную литературу. В 1875-м году при Спасо-Преображенском монастыре в Казани Малов создал приют для татарских детей. Отец Евфимий досконально изучил ислам и написал немало книг, в которых сравнивал учения Евангелия и Корана.

Бесстрашный священник, находясь порой в исключительно мусульманском окружении, приходил в дома к людям, говорил о Христе, читал на татарском языке Библию и духовные поучения, вел полемику.

Неизгладимое впечатление на слушателей производила книга «Завтра приду» святителя Тихона Задонского, которую Малов возил с собой и читал на татарском языке. «Грешная душа! — раздавалось под крышами татарских изб. — Зовёт тебя Бог и Господь твой; зовёт Иисус Искупитель, Который пострадал и умер за спасение твоё».

В результате таких поездок многие татары приходили ко Христу, а колебавшиеся в вере люди укреплялись в Православии. Приветливый, благодушный, искренний, отец Евфимий располагал к себе даже тех, кто поначалу не хотел его слушать.

В 1891-м году в Казани произошло нашумевшее событие: мусульманский проповедник Сахиб Ахмеров после ряда дискуссий с Маловым принял Православие. Сам отец Евфимий его и крестил с именем Павел. Ахмеров стал помогать священнику, а также начал преподавать арабский язык в Казанской духовной академии.

Православная миссия была радостью и болью отца Евфимия: он видел, сколько много дел и как мало делателей. «А где же наши православные миссионеры? — писал он. — Где они? Внуши нам, Господи, ревность о спасительном учении Твоём, внуши сострадание к погибающим душам! Да будут как следует приготовлены миссионеры! Боже, да будет воля Твоя!»

Протоиерей Евфимий Малов, настоятель кафедрального Преображенского собора Казани, скончался в 1918-м году, прожив восемьдесят один год. Его миссионерские и научные труды были высоко оценены: за них он удостоился орденов Святой Анны и Святого Владимира. Но главной наградой для него стали бессмертные человеческие души, которые были спасены для Царствия Небесного трудами отца Евфимия.

Псалом 149. Богослужебные чтения

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Вавилонский плен, который пережил израильский народ, преподал очень важный урок: сама возможность свободно славить Бога — это милость Божия, к которой ни в коем случае нельзя привыкать и нельзя её воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Народ, вернувшись из плена, помимо восстановления жизни, восстанавливал и богослужение, восстанавливал свою духовную жизнь, всё это нашло своё отражение в псалмах, в частности, в звучащем сегодня во время богослужения в православных храмах 149-м псалме. Давайте его послушаем.

Псалом 149.

[Аллилуия.]

1 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.

2 Да веселится Израиль о Создателе своём; сыны Сиона да радуются о Царе своём.

3 Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,

4 ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением.

5 Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих.

6 Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их,

7 для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,

8 заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные,

9 производить над ними суд писанный. Честь сия — всем святым Его. Аллилуия.

Начальные слова только что прозвучавшего псалма — это своего рода предвосхищение Нового Завета: «Пойте Господу песнь новую» (Пс. 149:1). С одной стороны, у них есть понятное и естественное прочтение: народ вернулся из плена, а потому он, получив трагический опыт, славит Бога в том числе и с учётом этого опыта. Так происходит всякий раз: потрясения рождают и новых святых, и новые молитвословия. Если вспомнить о нашей отечественной истории, то естественное для нас сегодня почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской было немыслимо, скажем, 110 лет назад. Почитание новых русских святых имеет масштабный характер: мы строим храмы в их честь, мы пишем книги о них, мы создаём молитвенные последования, почитание этих святых обретает свои уникальные черты, и всё это — «песнь новая». Подобное было и в послепленном Израиле.

Однако есть у этих слов и другое прочтение, о котором писали многие святые толкователи Псалтыри: возрождение народа и его духовной жизни повлекло за собой возвышенное предвосхищение скорого Пришествия Мессии. Становилось ясно, что Ветхий Завет своё отжил, он сформировал народ, он помог сделать веру в Бога крепкой и неотъемлемой, нужно было двигаться дальше. Да, было лишь смутное предощущение Христова Пришествия, никто в ту эпоху не смог сказать ничего конкретного о Христе, чувство, которое испытывали лучшие представители израильского народа, было чем-то похоже на первые признаки приближающейся весны: кругом ещё снег и мороз, кажется, что нет ещё и намёка на весну, но тем не менее в воздухе уже что-то изменилось, это «что-то» невозможно описать словами, но его можно почувствовать.

Так и с упоминанием 149-м псалмом «песни новой». Её содержание ещё неизвестно, но её необходимость уже очевидна, очевидно и то, что она скоро прозвучит.

Очевидность этой песни заключается в том, что она — не просто иное сочетание звуков и слов, она — выражение иного состояния человеческого духа. Если ветхая песнь была либо плачем о потерянном рае, либо ликованием о земной, преходящей победе, то «песнь новая» — это гимн победы над смертью и грехом, который может воспеть только человек, преображённый благодатью. Благодать Божия ещё не была явлена в момент составления псалма, а потому мы видим лишь предвосхищение «песни новой», которая будет воспета святой Христовой Церковью.

Первое соборное послание святого апостола Петра

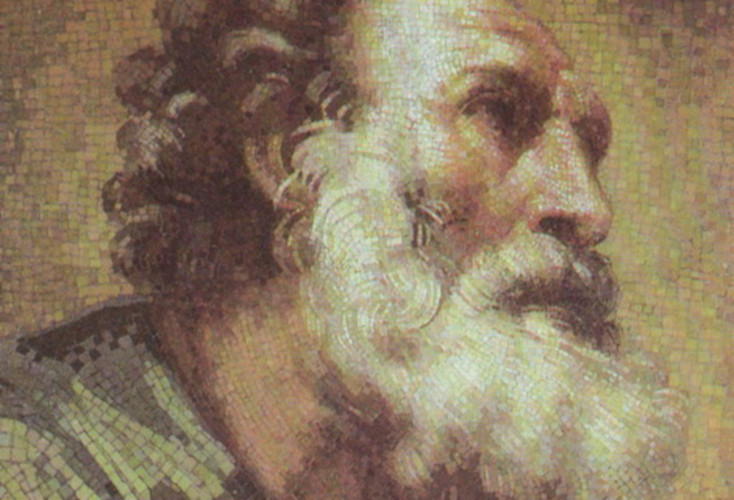

Апостол Пётр

1 Пет., 58 зач., I, 1-2, 10-12; II, 6-10.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Существует масса библейских символов Спасителя мира Христа. Один из них — это камень, который клался в Древнем Израиле в основании дома. Такой камень должен был обладать определёнными свойствами — быть нужного размера, нужной формы, нужной крепости — и на нём базировалось всё здание. Христос — такой камень, но, конечно, не какого-то строения, Он — основание нашего спасения. Ветхозаветный символ не был забыт в эпоху Нового Завета, а потому мы его неоднократно встречаем и в апостольских посланиях. Упоминает его и апостол Пётр в своём Первом соборном послании. Отрывок из 1-й и 2-й глав этого послания звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.

Глава 1.

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,

2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

11 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.

12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

Глава 2.

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,

8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.

Впервые о Христе как о краеугольном камне сказал пророк Исайя, и только что мы услышали процитированные апостолом Петром слова пророка. Тот, кто сумеет увидеть во Христе Воплощённого Бога, по мысли пророка Исайи, не постыдится, то есть конечная участь такого человека будет благой. В противном же случае человек блуждает во тьме, он находится рядом с богатством, которое превосходит все земные сокровища, но не видит его. И такого человека, конечно, жаль.

Понять этот библейский образ очень просто.

Как-то раз мне довелось общаться со строителями, которые какое-то время назад работали над реставрацией одного из возвращённых Церкви исторических московских зданий. Эти строители рассказали довольно любопытную историю. В самом начале их работы к ним начал наведываться один старичок, который говорил, что ему очень дорого это здание, он радуется его возвращению Церкви, а потому хотел быть чем-то полезным, к примеру, он мог бы помочь в выносе мусора. А мусора там было немало, ведь пришлось сносить различные перегородки, снимать полы, освобождать стены под тщательную реставрацию. Строители не стали возражать, и старичок начал им помогать. Через какое-то время строители попросту перестали его замечать, настолько привычным он для них стал. Ну а когда этот этап работ закончился, мусор был весь вынесен, то и старичка на объекте не стало. Впрочем, через какое-то время он появился снова, тогда дело шло уже к завершению работ, и строители разговорились с этим человеком как со старым знакомым. Среди прочего он рассказал, что теперь он живёт неподалёку — купил трёхкомнатную квартиру внутри Садового кольца. Строители были очень удивлены и не могли не поинтересоваться, откуда же у пожилого и очень простенького с виду человека такие деньги. Он не стал скрывать, сказал, что из того мусора, который он помогал выносить. Для него это был не просто мусор, он умел найти в нём то, что имеет немалую ценность, а так дом был историческим, то и ценного в мусоре оказалось достаточно, чтобы на вырученные с его продажи средства купить совсем недешёвую квартиру в центре Москвы.

Мимо ценностей ходили многие, но увидеть их смог только этот человек.

Конечно, апостол Пётр ничего не знал про историю предприимчивого и внимательного москвича, но апостол знал другое: Христос — то Сокровище, которое рядом с нами, однако увидеть, понять и оценить Его могут не все, для абсолютного большинства Христос в лучшем случае один из персонажей мировой истории, в худшем — миф. Апостол Пётр призывает нас не проходить мимо Христа, памятуя, что встреча со Спасителем — это самое большая ценность, ведь только она способна нам дать не успешную безбедную земную жизнь, а блаженную вечность.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«А.П. Чехов — пьеса «Три сестры». Олег Скляров

У нас в студии был профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского университета, доктор филологических наук Олег Скляров.

Разговор шел о творчестве Антона Павловича Чехова, в частности о его знаменитой пьесе «Три сестры».

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.

Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026).

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рассказам и повестям А.П.Чехова (эфир 20.01.2026).

Третья беседа с протоиереем Павлом Карташовым была посвящена пьесе «Дядя Ваня» (эфир 21.01.2026).

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер