Ложка сгущёнки прямо из банки. Глоток компота. Горячий ломоть хлеба из ещё не разобранных сумок. Наверное, не так много в нашем мире людей, которых не манила в детстве эта тайная радость – покусочничать. Но, если в детстве от лишнего бутерброда с маслом наступал момент удовлетворения, побуждающего к новым победам, то взрослое кусочничество – это уже совсем другая история.

Ложка сгущёнки прямо из банки. Глоток компота. Горячий ломоть хлеба из ещё не разобранных сумок. Наверное, не так много в нашем мире людей, которых не манила в детстве эта тайная радость – покусочничать. Но, если в детстве от лишнего бутерброда с маслом наступал момент удовлетворения, побуждающего к новым победам, то взрослое кусочничество – это уже совсем другая история.

Мысль о привычке покусочничать зародилась во мне после прочтения интересной статьи о полной версии русских пословиц и поговорок.Предлагаю вам тоже впечатлиться: вот несколько примеров.

«Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба»;

«В здоровом теле здоровый дух. Редкая удача»;

«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.»

Достаточно, я думаю. Всего таких пословиц-поговорок в той статье было множество. Однако и по этим трём понятно, что мы совершенно не догадываемся о первоначальном смысле этих шуток-прибауток, когда используем их в своей речи. Вот и получается кусочничество: часть от целого на языке, а на деле – бессмыслица.

Но, если вопрос пословиц и поговорок всё-таки спорный: мол, ну и ладно, будем первой половиной пользоваться –привыкли, то в других случаях, кусочничая, мы, порой, рискуем наделать множество досадных ошибок и даже показаться невежественными.

Разберём пример всем известного изречения:«Жена да убоится мужа своего». Кто из представителей сильной половины человечества хотя бы раз в жизни не повторил эти слова Апостола Павла? Но кто при этом вспомнил, как в первой части этого же послания Апостол обращается к мужьям: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». Получается кусочничество? Самое, что ни на есть.

Ещё пример. Не такой известный, как первый, но всё-таки. Его мы любим повторять, когда нас хвалят за сообразительность. Мы томно закатываем глаза и говорим: «Много замыслов в сердце человека…». Но, мало у кого всплывёт в памяти продолжение этой Притчи: «Много замыслов в сердце человека,но состоится только определённое Господом».

Психологами уже давно разгадана суть привычки питаться кусками. Оказывается, каждая последующая ложка одного и того же блюда приносит нам всё меньше удовольствия. От этого, кстати, мы тратим кучу денег в ресторанах, заказывая три крохотных, но разных по составу, блюда. Кусочничаем. А вот желание вырывать куски из контекста – основывается совсем на другом.

Здесь дело в привычности. «Крылатая фраза»,«пословица-поговорка». Употребляя эти сочетания слов, мы делаем это интуитивно: не задумываясь о семантике, о происхождении. А ведь каждый подобный оборот языка изначально имел какую-то особую цель, оттого и называли его «народной мудростью».

«Русский язык богат, гибок и живописен»– говорил Белинский. А что там дальше у него было? Я посмотрела в интернет-шпаргалке. Виссарион Григорьевич продолжил свою мысль так: «В русском языке иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десяти глаголов одного и того же корня, но разных видов…». Так, если оно на самом деле так (а сомневаться в правдивости слов классика не приходится), зачем тогда кусочничать?

Татарский вал. Тамбов

Если выехать из Тамбова в западном направлении по трассе М-4 «Дон», то буквально через несколько километров, среди полей и чернозёма, по обе стороны дороги можно заметить довольно высокий, протянувшийся вдаль земляной гребень. Летом он густо порастает травами, а зимой засыпан снегами, так что его вполне можно принять за некую особенность природного ландшафта. Однако гребень этот рукотворный. И появился он у границ Тамбова ещё в 17 столетии, а точнее — в 1647-м году. Это древнее оборонительное сооружение, памятник истории и археологии регионального значения — «Тамбовский вал». Так он называется официально. Однако в народе за ним прочно закрепилось другое название — «Татарский вал».

Вал проходил у стен крепости, основанной в 1636 году как часть знаменитой Белгородской засечной черты — линии укреплений на южных рубежах Русского царства, которая служила защитой от набегов крымско-ногайских и калмыцких кочевников. Несмотря на то, что Ордынское иго к тому времени давно уже было сброшено, осколки Орды продолжали существовать и периодически доставляли Руси немало проблем. Они совершали набеги на мирные города и сёла, грабили дома, жгли посевы, уводили в плен людей, а потом продавали их в рабство туркам-османам.

В 1647-м году по прямому указанию царя Алексея Михайловича тамбовский участок Засечной начали укреплять трапециевидным земляным валом — с крутыми откосами, башнями и частоколом. Первоначальная его протяжённость составляла примерно 50 километров, а высота — около пяти-шести метров. Этого было достаточно, чтобы конница кочевников не смогла преодолеть препятствие. За столетия Татарский вал значительно просел, да и в длину сократился — уцелело всего около 15-ти километров. И всё равно, когда находишься рядом с ним, легко ощутить всю грандиозность сооружения. А если прогуляться вдоль вала, то в некоторых местах можно увидеть земляные выступы — на них были расположены деревянные дозорные башни. Руководил строительством вала царский воевода и государственный деятель Иван Иванович Ромодановский. А возводили вал служилые люди, то есть, военные, в основном — казаки из городов Шацка и Ряжска. Насыпали вручную — можно только представить, какое непростое это было дело. На одном из участков вала сегодня установлен поклонный православный крест и памятная табличка — знак благодарности древним строителям от современных тамбовчан.

Существует предположение, что и самим названием своим город Тамбов обязан Татарскому валу. Ведь кочевники упорно пытались штурмовать укрепление. Однако у них ничего не получалось. Согласно старинной городской легенде, после одного из таких изнурительных и неудачных штурмов, кочевники решили, что сам Всевышний защищает крепость. Они крикнули: «Там Бог!». А чтобы услышали казаки на дозорных башнях, произнесли эти слова на ломанном русском. Поэтому получилось — «Там Бов». Как бы то ни было, Татарский вал и сегодня возвышается среди полей Тамбовщины — молчаливый очевидец глубокой старины, когда обретало свои черты, поднималось и крепло великое Русское государство.

Все выпуски программы ПроСтранствия

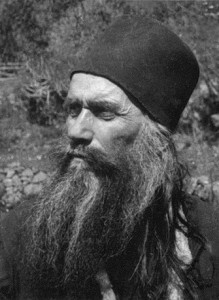

Силуан Афонский. Цитата 1

Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но все желает добра и всем бывает довольна.

Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но все желает добра и всем бывает довольна.

17 ноября. О том, как правильно молиться о наследственных делах

В 12-й главе Евангелия от Луки есть слова, обращённые ко Христу: «Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».

О том, как правильно молиться о наследственных делах — протоиерей Илья Кочуров.

Мы можем молиться Богу и просить Его и о наших повседневных нуждах. Во время богослужения мы молимся и о благорастворении воздухов, и о изобилии плодов земных. Наследство, которое получает человек, тоже является неким земным благом. И если оно используется на благо, то оно является само по себе тоже благом.

Конечно, можно молиться и о наследственных делах, если речь идёт о том, что человек просит Господа, чтобы ему помочь избежать или как-то перенести с небольшой потерей духовной и материальной какие-то наследственные издержки. Если же речь идёт о том, что человек хочет отнять у кого-то наследство, или вырвать у кого-то, или там устроить какой-то ненормальный делёж, то, конечно, о таких, скажем, неблаговидных нравственных деяниях мы, конечно, не молимся.

Мы молимся так: «Да будет воля Твоя». И если Господь подаёт человеку какое-то благо, а чаще всего наследство — это что-то такое, что человек сам не заработал, то это надо принимать с благодарностью, использовать его в том числе и на дела милосердия, на благоукрашение храмов, на помощь ближним.

И вот в таком случае, если всё это идёт именно благим путём, конечно, мы можем просить Господа о том, чтобы Он помог и благословил это деяние.

Все выпуски программы Актуальная тема