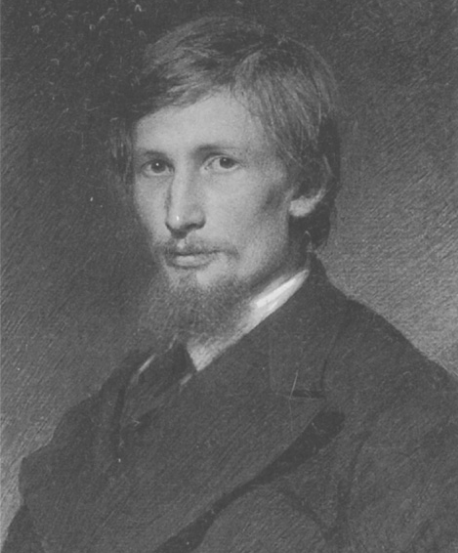

Художник Виктор Васнецов считал, что не уделяет своей семье должного внимания. Слишком трудно ему оторваться от картин. Но жена Васнецова – Александра Рязанцева - всегда была рядом: и в жизни и в творчестве.

Виктор Васнецов родился в семье сельского священника. Дед и прадед тоже были священниками. По семейной традиции Витю отдали в Вятское духовное училище. Но мальчик прекрасно рисовал и за год до выпуска уехал в Петербург. Поступать в Академию художеств. Витя легко сдал экзамены. Но от застенчивости не пошёл искать в себя в списках поступивших. А когда явился на повторные экзамены, выяснил, что уже год числится студентом.

Будущая жена Васнецова - Александра Рязанцева тоже училась в Петербурге. Девушка из купеческой семьи, окончив гимназию, покинула отчий дом в Вятке и уехала в столицу. Поступила на медицинские курсы. Познакомились Виктор и Саша в библиотеке. Его поразили её глаза – строгие и необыкновенно добрые. Стеснительный Васнецов неожиданно для себя рассказал Саше всю свою жизнь. Девушка оказалась замечательной слушательницей. Он к тому времени уже был известным художником. Правда, его картин не покупали. Но Виктор не унывал. И собирался ехать в Париж.

Перед отъездом Васнецов сделал Саше предложение. Спросил: составит ли она его счастье? Саша ответила утвердительно и тут же предупредила, что хоть она из купеческого рода, состояния у неё нет. Фраза: «Перед вами бесприданница» вызвала улыбку у Виктора. «Бог поможет. И мы умеем работать», - успокоил он Сашу.

Вернувшись из Парижа Васнецов обвенчался с невестой. Их первый совместный капитал составил всего 48 рублей. Придумали план: снять комнату поскромнее и жить в режиме строгой экономии. Через несколько дней к Васнецовым заглянули друзья-художники Репин и Поленов. Принесли конверт, как они выразились «на обзаведеньице». Деньги разошлись быстро, а работы у Васнецова всё не было и он без устали бегал в поисках заказов. На всю жизнь запомнил художник один из первых семейных завтраков. Саша намазала маслом булочку и отдала её Виктору. А себе масла не взяла, сказав, что ей не хочется. Булка застряла у Виктора в горле. Но вместе с тем он понял: с такой женой ничего не страшно. И с утроенной энергией принялся искать работу. Решив, что Петербург не хочет его принимать, Васнецовы перебрались в Москву. В новом городе началась новая жизнь. Появились заказы и неплохие гонорары. Когда Виктор принёс Саше первые деньги, приятно удивлённая жена пошутила, что он ограбил извозчика. И радовалась деньгам прежде всего потому, что Витя теперь сможет купить краски.

Друзья Васнецова по-хорошему ему завидовали: семья у Виктора получилась замечательная. Умница и красавица жена. К тому же необыкновенно терпеливая. Весёлые дети. Их у Васнецовых было пятеро. Днём в квартире шумно от смеха и гомона. Вечерами – тишина: Александра Владимировна читала вслух Библию или Виктор Михайлович приобщал наследников к литературе: Шекспиру, Гоголю, Пушкину. Атмосфера в доме Васнецовых всегда была творческой. Каждое Рождество они устраивали спектакли. Дети писали пьесы, шили костюмы. Васнецов бросал работу и тоже присоединялся к предпраздничной кутерьме: помогал с декорациями и гримировал актёров.

Для полного счастья Васнецову не хватало только собственного дома. Он был мечтой художника. Виктор Михайлович хотел, чтобы дом походил на сказочный терем. И эта мечта сбылась. На каменный терем, правда, денег не хватило. Но и то, что выстроили из дерева, да ещё и практически в центре Москвы, заставляло знакомых ахать от восхищения. На втором этаже Васнецов устроил мастерскую. Теперь он был абсолютно счастлив: можно было работать, не расставаясь с семьёй. Рисовать, прислушиваясь к шуму с первого этажа, где хозяйничала Александра Владимировна и собирались любимые дети.

«Только в семье найдёт успокоение современный страдающий человек», - говорил Васнецов. Виктор и Александра Васнецовы прожили вместе 49 лет. Прожили в счастливом семейном согласии. Она – потому, что обладала удивительным даром быть преданной женой. А он – потому что был настоящим мужчиной, надёжным, ответственным и сильным духом.

Псалом 60. Богослужебные чтения

Окружающий мир никогда не был простым для обитания местом. Вокруг нас постоянно происходят события, которые заставляют в лучшем случае волноваться, но чаще всего содрогаться, ужасаться. Где же найти утешение и опору? Верующий человек скажет — в молитве. И будет прав. Доказательством же может стать псалом 60-й, который читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 60.

1 Начальнику хора. На струнном орудии. Псалом Давида.

2 Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!

3 От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую,

4 ибо Ты прибежище моё, Ты крепкая защита от врага.

5 Да живу я вечно в жилище Твоём и покоюсь под кровом крыл Твоих,

6 ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего.

7 Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род,

8 да пребудет он вечно пред Богом; заповедуй милости и истине охранять его.

9 И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.

Услышанный нами псалом был написан царём Давидом и имеет интересное надписание, которое указывает, что псалом должен петься под игру струнного инструмента. На первый взгляд, может показаться, что это свидетельствует о радостном характере произведения. Но нет. Псалом представляет собой самый настоящий молитвенный вопль. И предполагаемое сопровождение на струнном инструменте должно было, по замыслу автора, усилить религиозное чувство исполнителя.

Во всяком случае, сам царь Давид составленный им псалом пел, играя на, собственно, псалтири — переносной арфе. И делал это проникновенно, предельно остро переживая горестные обстоятельства жизни. Дело в том, что против Давида поднял бунт его сын Авессалом, решивший свергнуть отца и править самостоятельно. Царь, не желая воевать с наследником, покинул Иерусалим, начал скитаться. Но не столько внешние обстоятельства мучили Давида, его терзала изнутри невозможность посещать скинию — переносной храм-шатёр. И молиться там Богу. Это и имеет в виду пророк, когда в псалме провозглашает: «Да живу я вечно в жилище Твоём и покоюсь под кровом крыл Твоих».

Царь, конечно, понимает, что Господь способен услышать его откуда угодно. И Давид выражает готовность быть стойким до конца. Для него власть как таковая имеет, при этом, второстепенное значение. Царь, по большей степени, заботится о том, чтобы его служение принесло спокойствие и мир народу. Давид, в частности, понимал, что собственными силами он, например, не может преодолеть постигший страну кризис. То есть может — с помощью насилия, но принесёт ли данный вариант желаемый мир? Царь понимает, что не принесёт.

Поэтому Давид просит, умоляет Бога, усиливая молитву с помощью струнного инструмента, о том, чтобы случилось, по сути, самое настоящее чудо. И надо сказать, что Господь откликался на призыв Давида, через людей и обстоятельства жизни пытался достучаться до Авессалома. Но, к сожалению, упрямый наследник остался на изначальных позициях. За что впоследствии и поплатился. Авессалом был убит. И о смерти его Давид сильно горевал.

Какой же вывод можем мы сделать? Их, на самом деле, два. Первый — состоит в том, что никогда не нужно отчаиваться. Второй же вывод заключается в стремлении ценить молитву. Не просто как какую-то ежедневную обязанность, а как живой диалог с Господом Богом. Подобное отношение к молитве окажет на человека самое светлое влияние, принесёт человеку желаемые мир и утешение.

Псалом 60. (Русский Синодальный перевод)

Псалом 60. (Церковно-славянский перевод)

Псалом 60. На струнах Псалтири.

1 Начальнику хора. На струнном орудии. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На струнном орудии. Псалом Давида.

2 Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!

3 От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую,

4 ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.

5 Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих,

6 ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего.

7 Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род,

8 да пребудет он вечно пред Богом; заповедуй милости и истине охранять его.

9 И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.

1 июля. Об отношении ко Христу Его современников

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова: «Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам».

Об отношении ко Христу Его современников — священник Стахий Колотвин.

Почему совместные застолья Господа с грешниками, с мытарями воспринимали настороженные люди, которые Его плохо знали?

Вот апостолы, они от души вместе с Господом пировали, и никак у них радости в сердце от этого меньше не становилось. Единственное, что смущение из-за критики окружающих фарисеев могло появиться.

На самом деле, нам это можно понять, глядя на невоцерковленных людей, которые вроде Христа уважают, признают, считают, что можно какие-то Его заповеди исполнять, но всё равно знают плохо, потому что точно так же есть подкинутый лукавым стереотип:«Ой, если ты следуешь за Христом, это сплошные страдания, нельзя веселиться, надо постоянно грустить».

Нет, всё-таки, если мы посмотрим, да, в Евангелии есть моменты, где Господь идёт на Голгофу, где Он говорит: «Возьми свой крест, иди за Мною». Но если мы посмотрим на процент, посвящённый этому в евангельском тексте, и процент, где Господь радостно проводил время, — да, в поучениях, да, в наставлениях, да, в путешествиях, вместе со Своими учениками, — то мы увидим, что всё-таки Господь в основном даёт нам такую опору для счастливой жизни с Ним уже сейчас, несмотря на наши грехи.

Поэтому, если ты постоянно ходишь мрачный и угрюмый, значит, что-то в твоей жизни не так. Господь пришёл, чтобы с нами, грешными, вместе здесь порадоваться. Однако вот возьмёт Он с Собой в Царство Небесное или нет, это уже зависит от наших усилий.

Все выпуски программы Актуальная тема