Однажды к известному пейзажисту Александру Киселёву пришёл гость. Внимательно рассматривая развешенные по стенам полотна, он остановился перед картиной художника ПрЯнишникова «Воробьи», завороженно ахнул и весь вечер не отходил от шедевра. Перед уходом гость, неловко теребя в руках шляпу, попросил хозяина продать ему «Воробьёв». Киселёв наотрез отказался: «Пока жив, со мной картина будет», - ответил он.

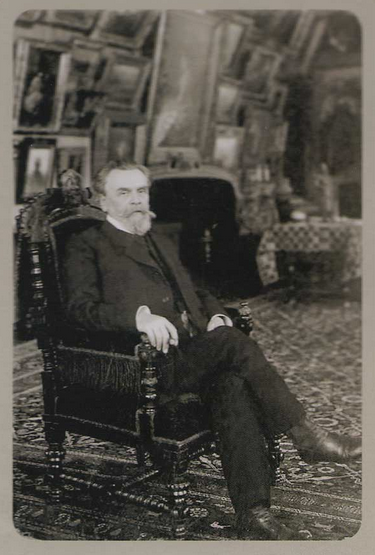

Этим восхищённым гостем был Иван Евменьевич Цветков – банкир и большой ценитель искусства. Его коллекция живописи и графики вполне могла поспорить со знаменитым собранием Павла Третьякова, однако тактичный Цветков отзывался о ней скромно: «У Третьякова – дивное исследование по истории искусства, а у меня - только конспект», - говорил он.

Иван Евменьевич родился в одном из сёл Алатырского уезда, в семье бедного сельского священника. В возрасте одиннадцати лет он поступил в духовное училище, намереваясь пойти по стопам не только отца, но и деда, и прадеда. «Мои предки в пяти поколениях были православные священники, люди умные, честные», - вспоминал Иван Евменьевич. Однако по окончании училища Иван сделал выбор в пользу светской службы, и поступил в Московский Императорский университет на факультет математики. Учился он успешно, и сразу же по окончании института нашёл место бухгалтера в одном из московских банков. Прошло немного времени, и способный, трудолюбивый работник высоко поднялся по карьерной лестнице: Иван Цветков был избран председателем Оценочной комиссии Земельного банка.

Иван Евменьевич родился в одном из сёл Алатырского уезда, в семье бедного сельского священника. В возрасте одиннадцати лет он поступил в духовное училище, намереваясь пойти по стопам не только отца, но и деда, и прадеда. «Мои предки в пяти поколениях были православные священники, люди умные, честные», - вспоминал Иван Евменьевич. Однако по окончании училища Иван сделал выбор в пользу светской службы, и поступил в Московский Императорский университет на факультет математики. Учился он успешно, и сразу же по окончании института нашёл место бухгалтера в одном из московских банков. Прошло немного времени, и способный, трудолюбивый работник высоко поднялся по карьерной лестнице: Иван Цветков был избран председателем Оценочной комиссии Земельного банка.

В полной мере оценил Иван Евменьевич и культурные возможности Москвы: с увлечением он чуть ли не каждый день ходил в театр, посещал музеи и выставки. Разумеется, не обошёл стороной и Третьяковскую галерею. Первый же визит туда стал переломным моментом в жизни Цветкова: он словно побывал в другом, удивительном и волшебном мире, где каждый художник создает свою реальность, непостижимым образом вдыхая жизнь в хаотичные на первый взгляд мазки. Из Третьяковки Иван Евменьевич вышел, потрясённый. Именно тогда и решил он собирать собственную коллекцию картин.

Первым в его собрании стало полотно Василия Поленова «Сказитель Никита Богданов». С каждым годом коллекция росла - стены цветковского дома украшали картины знаменитых ныне художников Брюллова, Маковского, Репина, Ярошенко, Васнецова. Вкус и художественное чутьё Цветкова были безупречными: именно он открыл широкой публике талант тогда еще никому не известных Тропинина и Венецианова. В коллекционировании Иван Евменьевич не придерживался какого-то определенного принципа. Он приобретал то, что поражало и захватывало его воображение, и мог сколь угодно долго охотиться за понравившейся картиной.

К примеру, тех самых «Воробьёв» художника ПрЯнишникова Цветков безуспешно пытался выторговать на протяжении целых двадцати лет, и только после смерти владельца вдова согласилась продать ему картину.

Когда коллекция перестала умещаться в особняке Цветкова, он решил построить для неё отдельное здание. На Пречистенской набережной, неподалёку от храма Христа Спасителя, он возвёл чудо-терем по проекту своего друга, художника Виктора Васнецова. Туда и была перенесена бесценная цветковская коллекция. А через несколько лет Иван Евменьевич целиком преподнёс её, вместе с домом, в дар городу. Так в Москве появилась Цветковская галерея, в которой были выставлены четыреста пятьдесят картин, полторы тысячи рисунков и тридцать шесть скульптур. До конца своих дней Иван Цветков оставался главным хранителем этого, теперь уже народного, культурного и духовного богатства.

Ивана Евменьевич ушёл из жизни в феврале тысяча девятьсот семнадцатого. В своём завещании он оставлял проценты с собственного капитала на учреждение гимназических стипендий. Однако на дворе, увы, было уже совсем другое время, и это благое начинание не осуществилось. Но дело всей жизни Цветкова – его галерея – к счастью, пережила все трудности и невзгоды времени. В первые советские годы бОльшая её часть была передана в столь любимую Иваном Евменьевичем Третьяковку, остальные картины попали в Государственный музейный фонд, и разошлись по региональным музеям. В «тереме» на Пречистенке теперь посольство Франции. Но под французским флагом – мемориальная доска в честь великого русского мецената.

5 июля. О Христе как Спасителе

В 8-й главе Евангелия от Матфея есть слова о Христе: «К Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных».

О Христе как Спасителе — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В обычной жизни люди могут помогать друг другу: например, кто-то несет тяжёлый груз, другой готов оказать ему поддержку. Нечто подобное происходит и в духовной жизни. Господь, видя неспособность справиться с грехами и их последствиями, помогает нам, берёт этот греховный груз на себя.

Так об этом сказал пророк Исаия: «Он взял на себя наши немощи и понёс наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нём, и ранами его мы исцелились». Хочу заметить два момента.

Во-первых, Господь помогает нам освободиться от греха не без нашего участия. Он не просто изглаживает наши грехи, мол, захотел и сделал, а только при осознании нами сделанного поступка и деятельном покаянии. Во-вторых, мы должны понять, какая высокая цена заплачена за освобождение нас от грехов. Давайте постигнем эти слова пророка: «Ранами его мы исцелились». То есть, чтобы нам быть свободными от рабства греха и духовно здоровыми, Богочеловеку пришлось отдать свою жизнь за нас.

Такая высокая цена заплачена за наше бессмертие. Осознаем бесконечную любовь Бога и ответим на неё чистотой помыслов и дел.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 июля. О святости и отречении от греха

В 6-й главе Послания апостола Павла к римлянам есть слова: «Вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».

О святости и отречении от греха — архимандрит Силуан (Пасенко).

«Вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же— для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». В этих словах запечатлена принципиальная невозможность, точнее, неприемлемость грешить —настолько, насколько это невозможно для мертвеца.

Святой богослов V века Феодорит, епископ Кирскийтак замечал: разве кто-то видел, чтобы покойник осквернил чужое ложе или обагрил руки кровью? Так же и христианин: его словно больше нет для зла. Он не позволяет себе быть орудием дьявола ни в делах, ни в поступках.

Это состояние называется святостью. Оно является буквальным исполнением заповеди подавления Богу:«Будьте святы, как Я». Без этого условия самоотречения, отчуждения от греха, невозможно вступить в вечность, потому что там нет места для порока.

Поэтому так категоричен образ святости: словно тебя больше нет для этого мира или зла. Эти слова читаются в самом начале церковного пути христианина — при крещении, как главное наставление на его грядущую жизнь в Святой Церкви.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 июля. О подвиге Евсевия Самосатского

Сегодня 5 июля. День памяти Священномученика Евсевия Самосатского, жившего в четвёртом веке.

О его подвиге — священник Августин Соколовски.

Евсевий Самосатский — героический святой IV века, епископ и борец с арианской ересью в эпоху, когда после Никейского собора власть в Римской империи перешла к сыновьям Константина Великого, которые открыто боролись с православием и поддерживали арианство. Время подвига Евсевия — 60-е и 70-е годы IV века.

Евсевий отказался передать царю Констанциютекст с постановлениями Антиохийского собора, где говорилось об избрании другого великого отца церкви, святого Мелетия, на эту апостольскую кафедру. Документ нужен был еретикам, чтобы отменить избрание.

Он был другом и собеседником Григория Богослова и Василия Великого. С последним вёл переписку, поддерживал его избрание на Кесарийскую Каппадокийскую кафедру.

Под видом воинского чиновника святой Евсевийобошёл Сирию, Финикию и Палестину, где рукополагал православных в священный сан.

С воцарением благочестивого императора Феодосия Великого Евсевий вернулся в свою епархию в сирийский город Самосаты. Именно тогда в соседнем селении одна из фанатичных женщин, сторонниц арианской ереси, бросила с городской стены кусок черепицы ему на голову. От тяжелейшего ранения святой скончался.

Жизнь его — удивительный пример библейского бесстрашия. Его кончина — свидетельство того, что мученичество — это дар Божий и может ждать христианина в любые, даже кажущиеся безопасными, времена.

Все выпуски программы Актуальная тема